Hommage au grand penseur congolais, Valentin-Yves Mudimbe

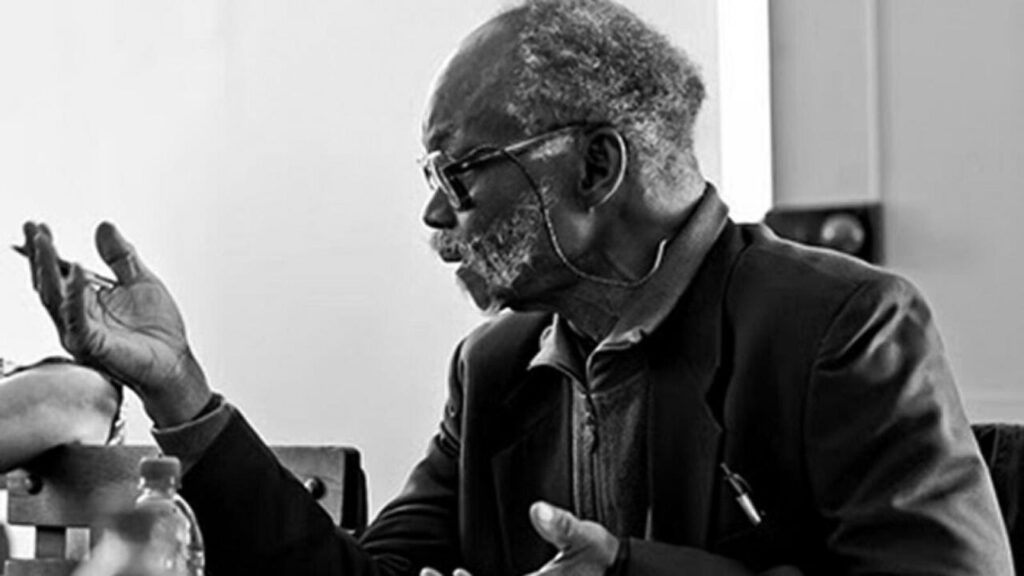

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la mort du grand penseur congolais, philosophe, écrivain, poète et critique littéraire Valentin-Yves Mudimbe. Né en 1941 dans le Congo belge à Jadotville (Likasi), il a vingt ans au moment de la décolonisation des empires européens d’Afrique et de l’indépendance du Congo. Ayant vécu l’éducation monastique bénédictine, Valentin-Yves Mudimbe fut un critique particulièrement aiguisé du processus de disciplinarisation colonial. Son œuvre comprendre deux dimensions rarement associées ensemble faute de traductions : l’une littéraire (et francophone) et l’autre philosophique (et anglophone).

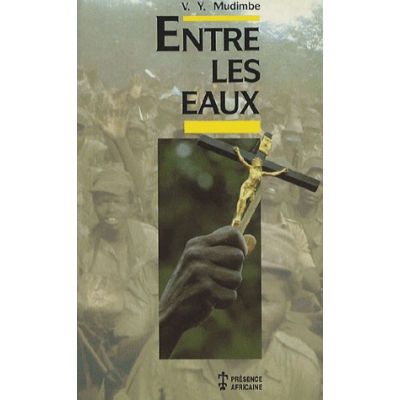

Dans la première partie de sa carrière, Mudimbe a écrit quatre romans qui ont fait date dans la littérature africaine francophone et qui sont considérés comme des classiques, dès la sortie de ceux-ci. Cette partie de son œuvre, pourtant incontournable pour les lecteurs congolais et le monde francophone, est malheureusement méconnue du monde anglophone, puisque seul son roman Entre les eaux (1973) a été traduit. Son importance au Congo a été telle que tout Congolais étant allé à l’école a étudié son œuvre littéraire ou en a entendu parler. Cette œuvre littéraire se caractérise par une écriture complexe, dense, méta-textuelle, où la narration devient un lieu de questionnement du langage lui-même. À travers des récits complexes et souvent fragmentés, Mudimbe explore les tensions de la subjectivité africaine contemporaine, marquée à la fois par l’héritage du colonialisme et les tiraillements de la modernité. Ses personnages, principalement des intellectuels africains, évoluent dans des espaces d’ambivalence où le doute, la contradiction et l’opacité ne sont pas des obstacles, mais les matières mêmes du récit. En déconstruisant les cadres d’interprétation traditionnels, Mudimbe interroge les représentations de l’Autre et les limites du savoir. Son œuvre invite ainsi à une lecture active, consciente des enjeux de l’énonciation et du regard, et attentive aux fractures qui traversent toute quête de soi.

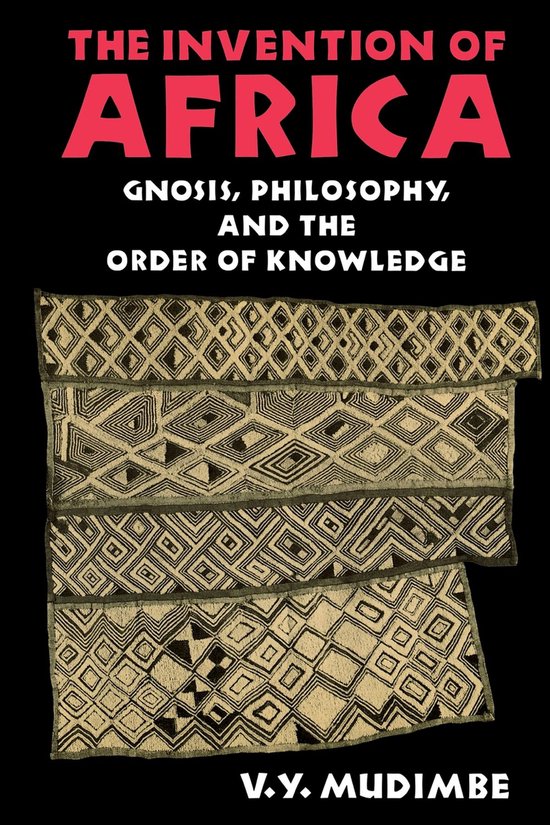

Cette œuvre littéraire reste profondément marquée par son parcours universitaire et institutionnel au Congo. Mudimbe a en effet été professeur dans le département de philologie romane de l’Université Nationale du Zaïre (UNAZA) et doyen de cette même université. Il a été formé comme philologue, spécialiste des cultures antiques et a joué un rôle important dans l’école linguistique de l’Université de Lubumbashi (UNILU). Sa poésie, écrite dans les années 1970, porte la trace de cette culture lettrée. Son œuvre philosophique, anglophone, prendra son essor avec sa carrière internationale. Après avoir obtenu un doctorat en philosophie et lettres à l’Université de Louvain en 1970 où il fut particulièrement marginalisé, ce ne sera que depuis son exil aux Etats-Unis (Haverford College, Stanford University, Duke Univeristy) qu’il connaîtra la reconnaissance internationale pour son importante contribution. The Invention of Africa : Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge (1988) devient un des livres les plus lus des études africaines dans les universités américaines. Suivant les travaux de Michel Foucault et d’Edward Said, ce livre devient un classique des postcolonial studies. Il ne sera pourtant traduit de l’anglais vers le français par Laurent Vannini et publié aux éditions Présence Africaine qu’en 2021. « Il aura fallu une génération pour traduire son livre dans la langue et les traditions intellectuelles francophones qui l’ont pourtant nourri » (Mamadou Diouf, « Préface »). L’œuvre philosophique de Mudimbe, dans l’espace universitaire francophone, reste encore en grande partie à lire et à traduire. On pense ici particulièrement à The Idea of Africa, African Systems of Thought (1994) mais aussi à Tales of Faith : Religion as Political Performance in Central Africa (1997), History Making in Africa (1993), African Gnosis : Philosophy and the Order of Knowledge (1984), etc.

Son œuvre philosophique (L’Invention de l’Afrique. Gnose, philosophie et ordre de la connaissance (1988), L’odeur du père : essai sur des limites de la science et de la vie en Afrique Noire (1982) et The Idea of Africa, African Systems of Thought (1994)) constitue une vaste enquête archéologique sur la construction des savoirs africanistes, depuis l’Occident et donc sur les modes de production du discours sur l’Afrique. C’est que la domination coloniale de l’Occident sur l’Afrique n’est pas qu’un regard, elle passe également par des dispositifs disciplinaires ainsi que par la production de savoirs coloniaux. L’exercice du pouvoir colonial au Congo fut, en effet, en même temps, le lieu de formation de savoirs qui en retour ont permis à cet exercice de raffiner ses cibles et de complexifier ses technologies de domination (politique des chefferies, disciplinarisation, inculturation, tribunaux indigènes, etc.). La colonisation s’est alors déployée par l’appropriation violente des territoires, par la soumission de ces territoires et des communautés qui y vivent à l’économie extractiviste européenne mais aussi par ce que Mudimbe appelle la « colonisation épistémologique de l’Afrique ». Ce qu’il nomme la « bibliothèque coloniale » est d’abord un dispositif de pouvoir constitué par et pour des ethnologues et des anthropologues qui furent aussi des agents coloniaux. Ce qui fait tenir ce vaste ensemble disparate de récits de voyages, de textes d’administrateurs coloniaux, d’ethnographies, d’images exotiques et primitives, de mesures anthropométriques, de réflexions ethno-philosophiques, de mises en scènes coloniales, d’expositions universelles et de zoos humains, de films et d’éléments culturels, etc. c’est ce que Mudimbe appelle la « structure coloniale » (colonizing structure) qui est inséparable du projet européen de « régénérescence » de l’espace africain et de ses habitants.

Le processus qui a permis, durant la période coloniale, de nier et de ruiner l’altérité africaine est passé, selon Mudimbe, par deux opérations emboitées : la « réduction » et la « conversion ». Les sciences coloniales ont, en effet, fixées l’Afrique et les Africains dans le temps et dans l’espace, comme l’administration belge a assigné les populations congolaises à des territoires d’où elles ne pouvaient bouger sans autorisation (apartheid). En réduisant et en fixant les phénomènes sociaux africains à leur plus simple expression, il devenait alors possible de convertir ces réalités réifiées au modèle occidental, c’est-à-dire en formes de gouvernement. Au Congo, pays quatre-vingt fois plus grand que la Belgique, la machine coloniale belge est ainsi passée à la fois par une « politique des chefferies » qui façonna l’ « ethnie » en fonction des intérêts stratégiques du colon, par une politique d’ « inculturation » qui codifia la « coutume » comme une forme d’assujettissement à la civilisation occidentale et chrétienne mais aussi par une politique de « relégation » qui déporta des milliers de congolais dans des camps de travail forcé dans des régions éloignées. A travers son archéologique critique de l’africanisme, Mudimbe permet alors de démanteler ce processus de re-formation, et de ré-aménagement de la « mentalité indigène » (native minds) par la mission civilisatrice belge.

Cette production de savoirs à destination de l’Europe, c’est-à-dire à destination des administrateurs coloniaux pour leur permettre de coloniser et transformer l’Afrique et les Africains reste encore très active aujourd’hui. On le voit, par exemple, dans la perpétuation d’un folklore négrophobe en Belgique que ce soit à travers les figures du « Sauvage » lors de la Ducasse de Ath, de la « sortie des Nègres » lors de la Ducasse de Deux-Acren (dans l’entité de Lessines), des « Noirauds » à Bruxelles ou encore dans les figures du « Zwarte Piet ». Mudimbe nous rappelle combien on reste pris par cette bibliothèque, combien on pense encore avec cette bibliothèque même lorsqu’on la conteste. L’in-décolonisable Musée de Tervuren constituant ici, en Belgique, l’encyclopédie de cette bibliothèque exhumée par Mudimbe. On le voit aussi dans les politiques d’asile qui, par le biais de l’interview des réfugiés, trient ceux-ci sur base d’un imaginaire administratif, simplificateur, suspicieux qui répond plus aux logiques internes institutionnelles ethnocentrées qu’à une réelle compréhension fine des quotidiennetés dans la guerre. La fétichisation et la réification de la violence comme seule manière d’appréhender la migration africaine conduit par ailleurs à rejouter le jeu de la fixation des identités ethniques « mises en danger » aux yeux de l’appareil d’asile, qui ne connait que de trop nombreux biais de pensée – tous hérités de cette fameuse « bibliothèque » coloniale décrite par Mudimbe, et qui continue de nos jours à avoir un impact sur les conflits mais également sur la possibilité d’un vivre ensemble.

L’indiscipline intellectuelle pratiquée par Mudimbe reste d’une grande actualité pour travailler les savoirs constitués par l’Occident afin de saisir comment des formes de domination se sont historiquement construites. L’héritage de Mudimbe est aussi une leçon d’espérance, particulièrement précieuse aujourd’hui. Il demeure, malgré tout, malgré les continuités (post)coloniales, possible de sortir du labyrinthe nécropolitique. Cette archéologie critique ouvre, non pas sur un fatalisme dépolitisant mais bien sur une désubjectivation comme une décolonisation-des-savoirs-en-train-de-se-faire. On ne sort, en effet, pas indemne d’un tel travail. C’est pourquoi, le concept de « gnose africaine » (qu’il emprunte lui-même à un anthropologue, Johannes Fabian, qui le formule lors de ses premiers travaux ethnographiques au Katanga sur la Jamaa) souligne, dans son œuvre, la dimension proprement transformatrice de l’enquête. Déjà dans L’odeur du père, Mudimbe insistait sur les pratiques de soi, en tant que sujet, ce qui implique également un droit à l’hésitation et à la bifurcation (L’écart, 1979). A rebrousse-poil (against the grain) des savoirs disciplinaires, des savoirs de connaissance qui fixe la subjectivité, le travail de Mudimbe produit un savoir émancipateur, non seulement pour l’Afrique et pour les Africains, mais aussi une sortie possible de la « bibliothèque coloniale » pour les Européens. En mettant à l’épreuve les catégories racistes mises en circulation qui ont constitué et qui entretient toujours aujourd’hui les consciences (en mal) d’empire(s), Mudimbe peut aussi nous initier à une démarche de questionnements, à déciller nos évidences sur l’Afrique, préalable à une rencontre désaliénée.

En tant qu’anthropologues de l’UCLouvain, nous serions particulièrement heureux que notre université puisse enfin organiser un grand colloque d’hommage pour continuer à partager l’héritage littéraire et philosophique de Mudimbe aux nouvelles générations qui en seront les continuatrices.

Martin Vander Elst

Post-doctorant au Laboratoire d’Anthropologie Prospective

Maître de conférences invité à l’école de criminologie (UCLouvain)

Aurore Vermylen

Post-doctorante au Laboratoire d’anthropologie Prospective et au Centre d’étude des crises et des conflits internationaux (UCLouvain)

Un grand merci à Maëline Le Lay pour ses apports lors de la rédaction de cet hommage.