Forschung

1. Dazwischen, Körperlichkeit und Gender in literarischen Werken postmigrantischer Autorinnen und Autoren muslimischer Abstammung: eine komparatistische Studie in der französisch-, italienisch- und deutschsprachigen Literatur

Forscherin: Gloria Coscia

Erstbetreuer: Hubert Roland

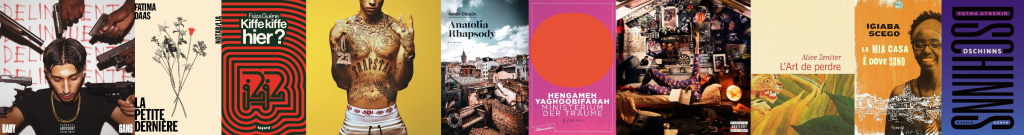

Die Dissertation widmet sich der komparatistischen Untersuchung literarischer Werke postmigrantischer Autorinnen und Autoren muslimischer Abstammung, die in französischer, deutscher und italienischer Sprache verfasst wurden. Neben der Analyse dieser Erzählungen aus einer postmigrantischen Perspektive stehen auch Fragestellungen zu Prozessen der Rassifizierung und Geschlechterzuschreibung im transkulturellen Kontext im Fokus. Ein besonderer Schwerpunkt der Studie liegt auf der Hinterfragung binärer Oppositionen im Hinblick auf Gender sowie auf der Kritik am klassischen Modell von Identität und Kultur, das häufig unzutreffend als homogenisierender Faktor dargestellt wird.

Im Rahmen der Untersuchung werden die postkoloniale Theorie sowie die Intersektionalitätstheorie herangezogen und angepasst, um die spezifischen Herausforderungen der Forschung zu beleuchten und ein differenziertes Verständnis der behandelten Themen zu ermöglichen.

Da die Dissertation in einem mehrsprachigen Kontext verortet ist, wird der Beziehung der Protagonist:innen zur Herkunftssprache ihrer Eltern sowie zur Sprache des europäischen Landes, in dem sie aufgewachsen sind und sozialisiert wurden, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Im Fokus der Untersuchung steht die Frage, wie sich die Fluidität postmigrantischer Identitäten in der literarischen Form manifestiert.

Abschließend untersucht die Studie die Einflüsse des Raumes auf die Protagonist:innen der analysierten Werke. Dabei liegt der Schwerpunkt insbesondere auf der Dichotomie zwischen dem jeweiligen europäischen Land und dem Herkunftsland der Eltern sowie auf der Gegenüberstellung von Stadtzentren und Peripherien. Die Analyse berücksichtigt zudem die Positionierung des Individuums im Verhältnis zum Kollektiv.

2. Zwischen verkörperten heterogenen kulturellen Bestimmungen und dem Ausdruck von Männlichkeit in autobiografischen Erzählungen französischsprachiger Autoren muslimischer Abstammung

Forscherin: Serena Finotello

Erstbetreuerin: Brigitte Maréchal

In dieser Dissertation werden verschiedene autobiografische Romane von postmigrantischen französischsprachigen Autoren muslimischer Abstammung analysiert und miteinander verglichen. Darüber hinaus werden mehrere Interviews mit den Autoren selbst, darunter Magyd Cherfi, Kenan Görgün und Ismaël Saidi, in die Untersuchung einbezogen.

In theoretischer Perspektive beruht dieses Projekt auf dem von Bernard Lahire (1998, 2013) entwickelten „dispositionalistischen und kontextualistischen“ Ansatz. Dieser geht davon aus, dass soziale Akteure, die unterschiedlichen Sozialisationsrahmen ausgesetzt sind, vielfältige und mitunter widersprüchliche Handlungsschemata übernehmen. Diese Schemata werden von den Akteuren neu interpretiert und in bestimmten Situationen jeweils mobilisiert oder gezielt nicht eingesetzt.

Die Studie geht dementsprechend von der Begrifflichkeit eines „homme pluriel“ (Lahire, 2016) aus, der verschiedene sozialisierende Kontexte durchläuft und Träger einer Vielzahl von Dispositionen ist – also einer Ansammlung vielfältiger, nicht immer miteinander kompatibler Erfahrungen. Im Einzelnen befasst sich die Untersuchung mit den Ausdrucksformen der Männlichkeit, die als roter Faden die Werke postmigrantischer Schriftsteller durchziehen. Es wird nach den spezifischen Modalitäten der Wiederaneignung und Transformation ererbter Modelle vor dem Hintergrund des familiären, kulturellen und religiösen Hintergrundes Erbes gefragt.

Methodisch verfolgt die Dissertation eine diachrone Perspektive, indem sie literarische Analysen und Interviews abwechselt. Mithilfe einer theoriegeleiteten Analyse, die in eine strukturelle Inhaltsanalyse eingebettet ist, sollen Veränderungen, Dissonanzen, Herausforderungen, Mehrdeutigkeiten und Ambivalenzen identifiziert und untersucht werden.

3. Identitätskonstruktion in der Musikproduktion postmigrantischer männlicher Rapper auf Italienisch und Englisch: Eine Untersuchung der Metakommunikation und der Beziehung zum Publikum

Forscherin: Letizia Sassi

Erstbetreuer: Costantino Maeder

Die Dissertation besteht in einer vergleichenden Analyse der Musikproduktion von sechs postmigrantischen Rappern aus Italien und England, die alle nach 1990 geboren wurden. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Ausdrucksformen der Identitäten der Künstler, die im stark identitätsstiftenden und zugleich demokratisch antihegemonialen Musikgenre Rap einen fruchtbaren Resonanzboden finden. Die Freiheit, individuelle Ausdrucksformen zu entwickeln, ist dabei mit einer spezifischen Beziehung zum Publikum verknüpft, die sich deutlich von derjenigen in „traditionellen“ literarischen Gattungen unterscheidet. Dieser Unterschied zeigt sich sowohl in der Anzahl der erreichten Personen des Publikums als auch im Authentizitätspakt, der Fiktion und Realität miteinander verknüpft. Folglich kann die dargestellte Identität nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss im Kontext der Beziehung zwischen Autor, Erzähler und Publikum analysiert werden. Die Texte der Rapper stellen einen kommunikativen Akt dar, der auf Grundlage der grundlegenden Studien von Lubienetzki und Schüler-Lubienetzki (How We Talk to Each Other. The Messages We Send with Our Words and Body Language. Psychology of Human Communication, 2022) sowie von Schulz von Thun (Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle, Beispiele, 2009) untersucht wird.

Im Prozess der Identitätsbildung nimmt die Stadt eine zentrale Rolle ein. Bei diesen Autoren wird die Stadt – oder häufiger das Viertel – weniger durch geografische als vielmehr durch relationale Konnotationen definiert. Die Stadt fungiert nicht mehr lediglich als physischer Raum, in dem die Erzählung verortet ist, sondern wird zu einem zentralen Akteur in der Identitätsbildung der Autoren sowie in der Entwicklung der Erzählung selbst.