Prévalence de 1 pour 3000 naissances et elles sont aussi fréquentes que les sténoses duodénales. Le mécanisme de survenue le plus souvent invoqué reste toutefois l'insuffisance vasculaire aiguë durant la grossesse entraînant une nécrose intestinale segmentaire. Il existe une forme très rare, l’atrésie intestinale multiple familiale [MIM 243 150], due à la transmission autosomique récessive d’une mutation du gène TTC7A (2p16) et associée à une immunodéficience modérée. A l'inverse des sténoses duodénales, les sténoses jéjuno-iléales sont rarement associées à d'autres malformations.

Les principales anomalies retrouvées sont les suivantes :

- polyhydramnios : 25 % des cas

- prématurité : 50 % des cas

- volvulus intra-utérin : 27 % des cas

- mucoviscidose : 11,7 % des cas

- laparoschisis : 16 % des cas.

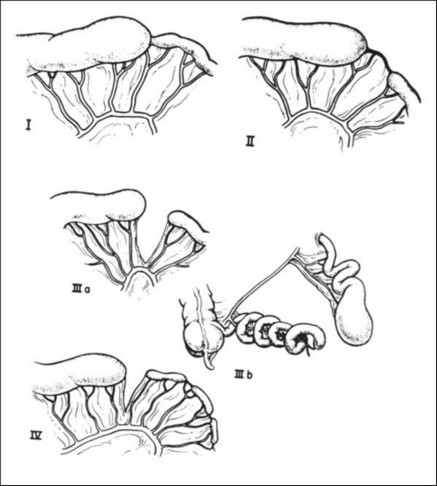

On distingue :

- les sténoses : il y a un rétrécissement localisé de l'intestin sans perte de continuité avec un mésentère intact. La partie sténosée présente habituellement un épaississement et des irrégularités de la muscularis mucosae. La cause de la sténose peut parfois être une duplication digestive plus ou moins étendue.

- les atrésies sont des malformations plus sévères que l'on peut classer en 4 types :

- type I : la muqueuse et la sous-muqueuse présentent un épaississement localisé en forme de diaphragme qui réalise une obstruction localisée avec dilatation intestinale en amont et micro-iléie d'aval ; le mésentère est intact et l'intestin est de longueur normale ;

- type II : la continuité intestinale est interrompue et l'extrémité proximale, borgne, est dilatée et reliée au segment d'aval de diamètre réduit par un cordon fibreux ; le mésentère est intact et la longueur totale de l'intestin est habituellement normale ;

- type III : l'aspect général est similaire au type II, mais il n'existe pas de cordon fibreux reliant les deux segments intestinaux séparés ; il existe une déhiscence du mésentère en forme de "V" et la longueur totale de l'intestin est réduite ; on divise souvent ce type en 2 sous-types, selon l'importance du raccourcissement intestinal et des anomalies du mésentère

* IIIa : simple interruption du mésentère, longueur de grêle quasi normale

* IIIb : souvent décrit comme "en arbre de Noël" ou en "pelure de pomme" (« apple peel ») ou en « tire-bouchon » parce que l'intestin grêle distal s'enroule autour d'un vaisseau mésentérique unique tandis que le segment proximal n'est vascularisé que par une petite artère iléocolique ou colique droite suite à l'agénésie partielle de l'artère mésentérqiue supérieure; il existe souvent une malrotation associée dont le pronostic est sévère en terme de morbidité (risque de syndrome du grêle court) et de mortalité d'autant qu'il s'y associe souvent une forte prématurité ;

- type IV : la continuité intestinale est interrompue en plusieurs endroits et peut associer chacun des 3 types d'atrésie précédents ; l'aspect anatomique est celui d'un "chapelet de saucisses" ; la cause en est inconnue, mais on privilégie l'hypothèse d'infarcissements intra-utérins multiples à un stade précoce du développement du tube digestif.

Le diagnostic anténatal n'est possible que dans 30 à 40 % des cas, essentiellement dans les formes étendues d'atrésie. La symptomatologie à la naissance dépend de la sévérité de la malformation. Elle peut se limiter à des épisodes de vomissements intermittents et à l'absence de prise poids satisfaisante ou s'exprimer par des vomissements bilieux avec distension abdominale dans les heures qui suivent la naissance.

Le cliché de l'abdomen sans préparation montre des niveaux liquides mais c'est le lavement avec produit de contraste qui permet la meilleure orientation diagnostique en montrant un microcolon et en éliminant d'autres causes (comme une maladie de Hirschprung).

Le pronostic dépend de la longueur de l'intestin résiduel (risque de syndrome du grêle court) et de l'importance de l'atteinte du mésentère. Il est habituellement très bon dans les formes de type I à IIIa mais la morbidité (28 % de complications à court terme et 17 % à long terme) et la mortalité (11 %) sont élevées, essentiellement dans les formes de type IIIb et IV

Implications anesthésiques:

- préopératoire: sonde gastrique en aspiration, réanimation hydroélectrolytique et métabolique, antibioprophylaxie à large spectre, bilan lésionnel et recherche d'éventuelles malformations associées

- anesthésie néonatale, induction en séquence rapide modifiée, risque d’hypotension, d’hypothermie, d’hypoxémie (canal artériel et foramen ovale encore perméables)

- la sonde gastrique doit être maintenue en postopératoire car la reprise du transit est souvent lente (microcolon) et pour éviter de mettre en tension les sutures digestives.

- en l'absence de sepsis au moment de la chirurgie, une analgésie épidurale représente une bonne option.

Références :

- Stollman TH, de Blaauw I, Wijnen MH, van der Staak FH, Rieu PN, Draaisma JM, Wijnen RM.

Decreased mortality but increased morbidity in neonates with jejunoileal atresia; a study of 114 cases over a 34-year period.

J Pediatr Surg 2009; 44:217-21.

Mise-à-jour janvier 2020